(mit einigen praktischen Reiseinfos- und -tipps am Ende ↓, die Sie woanders so nicht finden können)

Die bereits an einen festen Kreis von befreundeten Leser:innen als Signal-Posts versandten Reiseberichte (vgl. die entsprechenden screenshots) unseres Aufenthalts in Australien (Okt-Dez 2025) werden hier auf der Internetseite aufgrund der privaten Inhalte z.T. nur auszugsweise wiedergegeben (zu den beruflichen Aspekten s. → hier und → SIMK). Zudem werden im Folgenden nur einige wenige der vielen Fotos ↓ eingestellt (allein von der grünen Flora und den Küstenabschnitten gibt es mehr als 100 festgehaltene Augenblicke; insg. reichen die Aufnahmen für eine abendfüllende Lichtbildshow). Interessenten erhalten auf Nachfrage (bitte via Email mit vollständiger Kontakt-Adresse) die Reiseberichte ggf. via Email zugesandt.

Reisebericht 1:

Nach 19 Std Flug mit einem längeren Stopover in Singapur (vermindert auch den Jetlag) kamen wir vor drei Tagen abends in Brisbane an. Bei 38 Grad haben wir vorgestern einen kleinen Roadtrip im Pkw durch die Qld-austrialische Frühlingslandschaft (die Jacarandas blühen noch) und den nahen Nationalpark im Brisbane Forrest gemacht und abends zusammen mit früheren Uni- und Mediationskolleg:innen diniert (lecker Thai). Die Auswahl an ethnisch und kulturell variationsreicher Kost ist auch ein Pluspunkt für 🇦🇺. Auch der Kaffee hier ist seinen Namen wert (s. Foto). Nur mit der Abfallvermeidung und mit dem CO2-Vermeidung haben die es hier nicht so ….🥴 Gestern hat es nur geregnet bei angenehmen 20 Grad. Deshalb haben wir nur unsere früheren Wohnungen/Häuser bzw frühere Nachbarschaft an- sowie an meiner alten Wirkungsstätte, der UQ vorbeigeschaut (man beachte, dort sind die juristische und die sozialwissenschaftliche Fakultät in einem Gebäude, wenn auch rechts und links von Haupteingang getrennt). Ein Foto stammt von 2001, welches ? 😅.

Nach 19 Std Flug mit einem längeren Stopover in Singapur (vermindert auch den Jetlag) kamen wir vor drei Tagen abends in Brisbane an. Bei 38 Grad haben wir vorgestern einen kleinen Roadtrip im Pkw durch die Qld-austrialische Frühlingslandschaft (die Jacarandas blühen noch) und den nahen Nationalpark im Brisbane Forrest gemacht und abends zusammen mit früheren Uni- und Mediationskolleg:innen diniert (lecker Thai). Die Auswahl an ethnisch und kulturell variationsreicher Kost ist auch ein Pluspunkt für 🇦🇺. Auch der Kaffee hier ist seinen Namen wert (s. Foto). Nur mit der Abfallvermeidung und mit dem CO2-Vermeidung haben die es hier nicht so ….🥴 Gestern hat es nur geregnet bei angenehmen 20 Grad. Deshalb haben wir nur unsere früheren Wohnungen/Häuser bzw frühere Nachbarschaft an- sowie an meiner alten Wirkungsstätte, der UQ vorbeigeschaut (man beachte, dort sind die juristische und die sozialwissenschaftliche Fakultät in einem Gebäude, wenn auch rechts und links von Haupteingang getrennt). Ein Foto stammt von 2001, welches ? 😅.

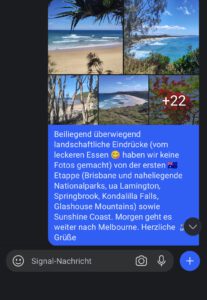

(Ergänzung Reisebericht 1) Beiliegend überwiegend landschaftliche Eindrücke ↓ (vom Alltag und dem leckeren Essen 😋 haben wir keine Fotos gemacht) von den ersten 🇦🇺 Wochen in Qld (Brisbane und naheliegende Nationalparks, ua Lamington, Springbrook, Kondalilla Falls, Glashouse Mountains sowie Sunshine Coast).

Morgen geht es weiter nach Melbourne.

Beste Grüße 👋 aus down under 🌏

Zum Abschluss des ExtremWetterKongresses stellen die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) und die Deutsche Meteorologische Gesellschaft (DMG) einen Klimaaufruf vor. Die Fachgesellschaften kommen darin zu folgender Bewertung: „Die Beobachtungslage zeigt, dass sich die Klimaentwicklung erheblich beschleunigt hat – sowohl in der Atmosphäre wie auch den Ozeanen.“ DPG und DMG weisen deshalb darauf hin, dass eine globale Erwärmung um 3 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau bereits um 2050 nicht ausgeschlossen werden kann. Folglich könnte die zusätzliche Erwärmung in den nächsten 25 Jahren möglicherweise genauso stark ausfallen wie in den vergangenen 150 Jahren. Vor diesem Hintergrund mahnen die Fachgesellschaften erhebliche Versäumnisse beim Klimaschutz und gleichzeitig ein deutlich höheres Maß an Maßnahmen an. Trotz der sich beschleunigenden globalen Erwärmung haben die globale Gemeinschaft und auch Deutschland bislang nur unzureichend auf die damit verbundenen Gefahren reagiert, und der Bedrohungslage in Folge der Erhitzung werden bisher zu wenig präventive Maßnahmen entgegengesetzt.

Zum Abschluss des ExtremWetterKongresses stellen die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) und die Deutsche Meteorologische Gesellschaft (DMG) einen Klimaaufruf vor. Die Fachgesellschaften kommen darin zu folgender Bewertung: „Die Beobachtungslage zeigt, dass sich die Klimaentwicklung erheblich beschleunigt hat – sowohl in der Atmosphäre wie auch den Ozeanen.“ DPG und DMG weisen deshalb darauf hin, dass eine globale Erwärmung um 3 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau bereits um 2050 nicht ausgeschlossen werden kann. Folglich könnte die zusätzliche Erwärmung in den nächsten 25 Jahren möglicherweise genauso stark ausfallen wie in den vergangenen 150 Jahren. Vor diesem Hintergrund mahnen die Fachgesellschaften erhebliche Versäumnisse beim Klimaschutz und gleichzeitig ein deutlich höheres Maß an Maßnahmen an. Trotz der sich beschleunigenden globalen Erwärmung haben die globale Gemeinschaft und auch Deutschland bislang nur unzureichend auf die damit verbundenen Gefahren reagiert, und der Bedrohungslage in Folge der Erhitzung werden bisher zu wenig präventive Maßnahmen entgegengesetzt.